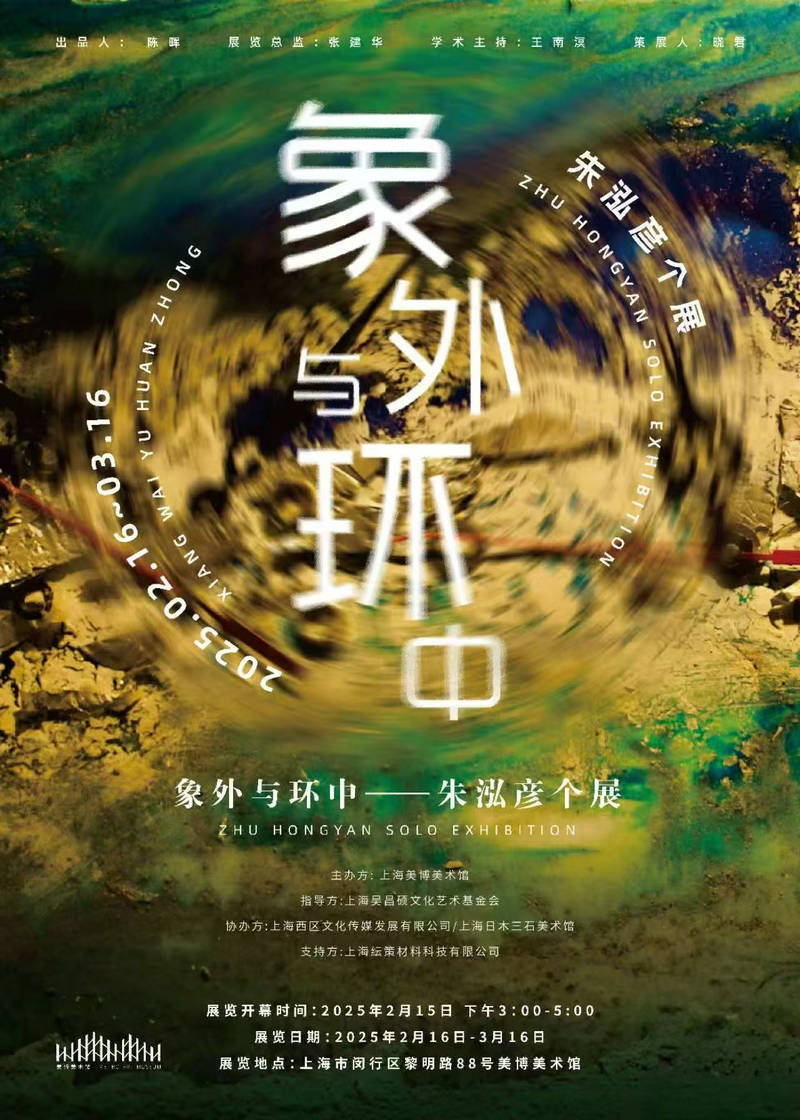

2025年2月15日下午,艺术家朱泓彦个展《象外与环中》在上海美博美术馆盛大开幕,开幕当天,上海暴雨,却意外迎来各界观众如潮,并积极主动的参与到研讨和互动环节,现场气氛热烈。

指导方:上海吴昌硕文化艺术基金会

主办方:上海美博美术馆

协办方:上海日木三石美术馆、上海西区文化传媒发展有限公司

支持方:上海纭策材料科技有限公司

艺术家:朱泓彦

出品人:陈晖

学术主持:王南溟

展览总监:张建华

策展人:闫晓君

展览日期:2025年2月16日至2025年3月16日

展览开幕式:2025年2月15日下午3点至5点

展览场馆:上海市黎明路88号 上海美博美术馆

《象外·环中》展览前言:

意境的创成,既须得屈原的缠绵悱侧,又须得庄子的超旷空灵。缠绵悱恻,才能一往情深,深入万物的核心,所谓“得其环中”。超旷空灵,才能如镜中花,水中月,羚羊挂角,无迹可寻,所谓“超以象外”。“象外”与“环中”本源自老庄哲学,并在各自的发展过程中影响到后世“意境论”的形成,如皎然所说“采奇于象外”、如刘禹锡所提“境生于象外”,如邵雍的“先天图者,环中也”、又如司空图的“超以象外,得其环中”等等。在数千年的中国文化发展史中,文人雅士以浩瀚的作品丰富“象外”与“环中”的内涵,其影响力贯通古今。作为从小热爱文学,受中国传统文化艺术的影响,对书法和国画很有造诣的艺术家,朱泓彦对中国传统与现当代有着自我的见解,这不仅体现在艺术创作上,更体现在面对生活大起大落的淡定从容。何其幸,艺术家以坚韧不拔的性格笑对生活的重压,以向内求的姿态找到对抗生命荒芜的最好利器。朱泓彦对文学的浸染,让其极具视觉冲击力的作品沾染了缠绵悱侧的诗意;传统的中国图式内容的融入又让其作品中多了一丝超旷空灵意境。在朱泓彦的创作语境中,“象外”是从表象之外,通过图像、内容、以及创作过程中的偶然性等的结合,引导观众突破对“象”的固有认知,并从艺术家对自然和社会、人类生存状态以及时光流逝等概念与范畴的阐释中,感悟作品的“象外”之意,反思自我,审视社会。“环中”则喻空虚之境,作品向外发散的不同线条、纹理和色彩占据各自的位置,又被保持平衡与凝聚力的核心所统摄,实现画面在动态张力与内在和谐之间的微妙平衡,见色而知其美,见形而知其和。“象外”与“环中”是艺术家创作的底色,以个体体验的图像化来拓展可见世界的维度,其落点在实,其妙处在虚,以主观创造“象外”之境,以客观切入“环中”之意,实现己与物、我与非我、内与外之间界限的交互。

策展人: 晓君

现场艺术批评家李高华先生文章如下:

1.展览第一感觉

活力,朝气,浪漫,哲思。

2.艺术家的创作状态

从画面的状态,可感知作者的生活状态和生命状态。自信,阳光,健康,在低迷的当下是稀缺资源。生活本身就是艺术,还有什么比自信、阳光、健康地活着更有意义呢。

3.现场感受到艺术家朱泓彦的本真

朱泓彦的画,和她的艺术思想、价值观念、性格气质、技术能力、写作格调是一致的、吻合的。她的作品,是她作为一个完整的人的真实呈现。

4.朱泓彦艺术创作的开放性

每一幅画,都是作者当时的最佳状态,并且自始至终享受了艺术创造的全过程。作品完成后,交给展厅或平台,那是传播的事了。面对作品,每一个观众都可以有、应该有自己不同的解释,甚至可以为作品重新命名,还可以把画倒过来,侧过去,都没问题。这就是观众的介入和二次创作。只有开放性的画和开放性的思维,才能做到这一点。

5.转折点上

这是一位艺术家阶段性总结性的展览。也正巧,她踩在了现代绘画与人工智能的转折点上,因为遇到了AI。一个全新的绘画方式、思考方式、表达方式将会出现。AI暂时还不能替代人类,但至少它会干掉90%的平庸。

6.精神天花板

最近碰到的画展,但凡精神层面,都会提及老庄;但凡浪漫主义气质,会提到屈原。老庄在二千年前就躺平了,假如老庄穿越到今天,他会怎么活?如果屈原活在今天,他是不是黄浦江边那个年轻的忧郁症患者?朱泓彦的画,有宇宙的思考和想象,她以积极的心态对冲消极。

7.审视与淘洗

前人的经验不一定能解释当下。今天的作品,意味着昨天走过的路。总结、剖析、反思、淘洗过往,重新审视过往——所有被遮蔽的语言、行为、经验、思维方式,每一次的擦亮与更新,都是一次创作原动力的累积。

8.不幸与有幸

遇上AI,是传统技术型画家的不幸,因为需要凭借终身练习的手艺,眼看着要被取代了。好在艺术不仅仅是手艺,尤其是当代艺术,它更侧重人的思想、行为、观念以及生活方式本身。因此,遇上AI,对一个真正的现代艺术家,反而是有幸的。

9.另起炉灶

艺术家有两条路。一条是在原有的路上,走得更远一点、更深一点、更精致一点,也就是把原来的那座山峰,再堆高一点点。不难预见,AI把这条路堵死了。

另一条路,另起炉灶。

10. 命名

因为是诗人,她的画有诗的思维,裂变的意象,跳跃的时空。画的命名,也是诗性的,它会把你引向多个点,甚至悬在虚空,久不落地,吊你胃口。

11. 诗与画

她的诗,熟练,流畅。分行里跳动着智性的光斑。

很文艺,没有文艺腔。时尚,带点玄,魔都腔调。

很像诗,有人曾提出诗要写得“不像诗”。

她的诗,质地同她的画。不苦,不甜,不辣,不酸涩,不重,也不飘。刚刚好。

甜,不是好事;苦也未必好。

这样的诗,这样的画,宜传播,受众多。

12. 最后

祝贺朱泓彦《象外·环中》个人画展成功开幕!

艺术批评家: 李高华

现场艺术批评家边角先生的文章如下:

我看朱泓彦的诗画作品

这次展出了艺术家朱泓彦不同时期的五十多件作品。水墨和综合材料为主,油画、丙烯以表现观念为主。总体精神气质是一致的。自由、开放、尽情、洒脱。弹性,有深度,但无压抑、晦涩之气。从画中可以看出,她似乎并没有受到学院派的束缚,教条的侵蚀。更多地通过方法、材质、形式的尝试和实验,表达一种宇宙观。画幅不大,容量大。内容混沌,言此又及其他。这种不确定性,指向丰富,正是当代艺术的特征之一。有限之尺寸,表达无限之空间。以抽象之形,释放即时情绪——愉悦、疑虑、激奋,也表达了不同阶段的思考与追问。朱泓彦的画与诗,具备同等实力,看得出,她在文字上,下过的功夫。作者喜欢用副词润色,承接分行的过渡,转换语句的气息,使读者更容易理解和接受。摘录如下:

鼻息仍在岩缝间起伏

那长着大脚的土地

在某一个深歌之夜

寻觅着逃逸的借口

胡杨是莫高窟的匕首

在风沙中刺眼地晃荡

天经地义的论调

是戈壁散落游走的异端……

这一组合,有青绿山水的影子,有现代构成的方法,有自然景观的意象,有无限的旷达、茫然和思绪的变幻。诗艺与画艺相等,这在艺术界比较少见。朱泓彦早期的诗,意象叠加,侧重抒情。近期的诗,冷峻,凝重且克制。靠词语自带的张力,作者退出,并能在跳跃、拉伸、断裂之间自由切换。摘录如下:

飓风在弯曲的天桥上打转

那是谁都猜不透的哑谜

血管拧成了铁丝

油门一踩到底

从地狱开到天堂

喧闹乱了阵脚

古老的论调

淹没在易碎的欢乐里

我偷偷将昨日

塞进星空的锦被

朱泓彦的某幅好画,超过诗。某首好诗,超过画。诗与画,互相触发,相拥成趣。有些状态,画面不能表现,靠语言抵达。有些情绪,文字不能解决,靠行为挥洒。摘录如下:

有人

用精神的粘土

重塑脚步

顺时针前行

逆时针辩驳

突兀而无知的雕琢

闪耀在深渊深处

形成同谋……

诗,也可以有多种处理方式。如:

“就像不能飞翔的玻璃瓶”,这是现实的诗

“就像飞翔的玻璃瓶”,这是超越现实

“飞翔的玻璃瓶”,直接由词语裂变

思考的深度在哪个层面,诗与画的能力就在那个层面。语言、色彩、技法,不过是承载思想的工具与媒介。

如果更进一层,那么,画家就要退出画。画,不再为了表达自己,也不承载任何东西。而是呈现事物,固定存在,画是它本身。这是极少数人才能达到的高度。因此,我喜欢朱泓彦的这两句:落叶置身事外 逻辑嘎然而止……

现场艺术批评家李彬先生文章如下:

喧嚣之外

有很多年没有与泓彦见面了,现在有机会再次看到她的画作。睹画如见人,从她的作品中,仿佛又看到了当年的她,那个灵动的,青春的影子。泓彦目前的这些作品基本都很抽象,与我最初见到她的画,风格迥然不同,但还是能找到我熟悉的线条和色彩,比如在《晴朗的季节》和《适得其所》这两幅画中,通过明暗对比与两种光影的相互侵入,在营造紧张的同时,又给人一种难得的安静和沉思。《相望》《有两种无限》中,几何线条造成了画面的割裂,却又表达了一种和合的愿景。《时光的序曲》犹如一群春雨中匆忙赶路的行人,开启了时间的节奏和韵律,叙述关于消逝的恍惚以及轮回。而《风动》中红色的点缀与画面的流动感,似乎很不协调,甚至又有种莫名的对冲,我相信她是在有意弄险,期冀在陌生的意味中打破所有的陈规。

当人们看惯了紧张的完美和那些太过卖力去迎合市场的绘画,再看泓彦的作品,每一张都沉淀着奔腾跃动的生命能量,在生机盎然的氛围间,精神状态得以修复和舒展。

泓彦的想象力一直极具有跳跃性,打破了限制想象的发挥的框架。就象高更说的“艺术是抽象的,用你的梦想中的东西取代自然吧!”用这句话来描述泓彦的艺术生涯是恰当的。她的作品交织着一种在草原上信马由缰的率意与江南水乡的灵动,这使她的线条纤秀但不柔弱,而她的对人生的不断追问与蕴藏在心灵深处的禅意,在想象力的挥洒中,构成了她特有的紧张与平静,而这也是她现实生活的一种写照。

那南方的轻盈灵秀和北方的凝重豪迈在她那里得到完美的统一,让人能够升华到另一个空间,在这个飘忽不定的新时代,寻找到一种可供雕塑自我的一种方式。

但凡见过泓彦的人,都会被她直言不讳的坦率所打动,参观过她的工作室,你就会惊奇地发现,这位温婉的南方女子不但精于骑马射箭,更是对各种戏剧、舞蹈、乐器有着很深的研究,细细读过她发表过的诗歌,不得不惊叹于她的多才多艺兴趣广博,同时有着孩童般的好奇心和学者般的洞察力,三言两语就能击中要害。她多年来创作的数百张作品正是她本人最真实的映射,充满了张力和潜在的思考。这应该与她的成长环境不无关联,她的父亲曾就职于内蒙军区从事国防工业研究,母亲在文化系统工作,从小在北国的军区大院成长,而大家闺秀的母亲又给了她良好的艺术熏陶和滋养。就像写诗的人,功夫在诗外的道理一样,艺术对现实的理解以及生命本身的探索始终离不开人文心性和深厚的内在修养的积淀。

她的创作受新世纪特有的变革和起伏的影响尤为突出。以众多不同媒介,诸如绘画、摄影、写作、装置进行创作,并逐渐以自己独特的艺术方式在世界舞台上倍受瞩目。她的创作发生于无数社会转变所导致的视觉和思维层面的混乱,凝聚成为一种多变且独特的艺术语言。偶然的机会,她留意到马克笔墨水在纸上晕染产生的效果,于是开启了她的彩墨系列创作,这些作品或是从一个点开始,慢慢变大,然后不同的点衔接;或是许多个点同时落笔,一起变大最终合成一片,是颜料和纸张的深层结合。通过特殊的笔与纸,把媒介性在不同形象主题下发挥到了极致,墨色时而沉积厚重,时而化开而虚薄,浓淡相宜。施加墨色的笔触特别强调笔笔相生的理念。墨色渗入前后相互制约、引导,落笔的息息相关,笔痕循序渐进,塑造出画面的整个构成关系。笔墨理念兼顾着感性与理性。尊重既有画面的现实秩序,并关注笔墨细节的推进、叠加。就像一棵不断生发着的树!通过一些轮廓、一些片段、几行诗句给人带来从容和安宁的力量,使生的愿望得以伸展和敏锐,仿佛讲述那些遥远而不可测的游思,可以摆脱了现实的囹圄,凌驾于时空之上,不是那些浮夸、隐晦的陈词滥调,通过水墨和纸笔把图像和物性之间微妙的互衍发挥到极致,可以不激烈但拥有足够的韧性和感动。

泓彦的彩墨艺术本质是一种精神生产,而非纯粹的自然仿造。精于萃取自然现实和前人范本的精神图式,勇于以新的形象重组方式推演各种图式的视觉实验。以一种独特的存在方式体现古今墨色了然于胸的气度和文化自信。

行笔至此,我突然意识到准确地描述一位艺术家的创作构架实在太难了!就像我们无法对尚未发生或未完成的事情作出评论一样,艺术意味着分离和背叛不断的自我重组,在我们欣赏泓彦作品的同时,仍旧不知足的充满了期待,期待她的艺术探索之路永无止境,期待她用自己独特的艺术视角去不断的完善和超越自我,并拥有更高更深远的艺术境界。

现场照片: